飲食店の集客には広告の利用が欠かせません。しかし広告にはさまざまな種類があり、どの手段が自店舗に適しているかわからない方もいるでしょう。

最近ではインターネットを利用したオンライン広告が主流ですが、目的によってはオフライン広告のほうが効果的な場合もあります。

本記事では、飲食店で活用するべき広告の種類や広告費用の目安、実際の成功事例、運用のポイントを解説します。

飲食店が広告を活用するメリット

まずは、飲食店が広告を活用するメリットを3点紹介します。

認知度の向上

広告は店舗の認知度を高め、まだ来店したことのない顧客の関心を引きつけられます。その結果、短期的な売上の向上だけでなく、長期的に顧客を増やすことにもつながります。

特に、新規開店やリニューアル時は、店舗名を広めるために広告を活用することが効果的です。

顧客の獲得

広告は、顧客獲得においても非常に効果的な手段です。特にオンライン広告は、自店舗のターゲット層に応じて配信できるため、効率良く新規顧客を獲得できます。

また、飲食店にとって安定した売上を維持するためには、リピーターの存在が欠かせません。広告を活用してキャンペーン情報や新メニューなどを発信すれば、既存顧客のリピート率を高めることもできます。

このように、広告を有効に利用すると、新規顧客と既存顧客の両方を増やせて安定した収益基盤を築くことが可能です。

ブランドの構築

自店舗のブランドを構築するためにも、広告の活用は重要です。広告を通じて独自の調理法や特別なサービスなどの特徴をアピールできれば、他店舗との差別化につながり、顧客に自店舗の魅力を効果的に伝えられます。

飲食店が広告を活用するデメリット

広告は集客において有効な手段ですが、デメリットにも注意しながら活用することが大切です。ここでは、広告を利用するおもなデメリットを2点紹介します。

広告費が経営に悪影響をおよぼす可能性がある

広告によって売上が向上する保証はなく、広告費用が必ずしも回収できるとは限りません。そのため、大型の屋外広告やテレビCMなど、高額な広告の利用には注意しましょう。

特に小規模な飲食店では、広告費が経営に与える影響を慎重に考慮する必要があります。

広告は高い集客力が期待できますが、経営に支障をきたしては意味がありません。予算と集客効果のバランスを見ながら導入を検討することが重要です。

広告に依存しすぎる可能性がある

広告は有効な手段ですが、過度な依存には注意が必要です。

広告に依存しすぎると、ほかの施策の実施がおろそかになり、広告の効果が薄れると同時に売上も減少する恐れがあります。安定した経営を実現するには、ブランドイメージの構築や顧客との関係づくりなど、時間がかかる施策にも取り組むことが大切です。

また、広告の掲載を停止したり、効果が薄れてきたりする場合には集客力が低下するリスクがあります。そのため、自社のサイトやSNSの運用など、広告以外の集客経路を構築することも重要です。

広告で使う予算の目安

広告運用にかかる費用は、媒体によって大きく異なります。目的に応じて、予算内で無理なく運用できる広告を選ぶことが大切です。

予算が限られている場合は、「オンライン広告」がおすすめです。

例えば、SNS広告なら月数万円から広告運用を始めることができます。あらかじめ設定しておいた予算に達した時点で広告配信が自動的に停止される機能を持つSNSもあるため、広告費の管理が容易です。

広告費用の相場は、売上の5~10%です。ただし、店舗の規模や広告の目的によって必要な広告費用は前後します。定期的に効果測定を行ない、広告費が適切かどうかを確認することが重要です。

また、飲食店では忘年会や新年会、歓送迎会など、イベントシーズンに向けたキャンペーン用の予算を確保しておく必要があります。これらの予算を確保しやすくするため、広告予算は年単位で設定し、イベントに応じて配分することをおすすめします。

飲食店が活用できるオンライン広告の種類

オンライン広告とは、インターネット上に出稿できる広告のことです。具体的には、インターネット検索エンジンや地図サービス、グルメサイト、SNSなどに掲載される広告のことを言います。

インターネットやスマートフォンの普及拡大により、オンライン広告市場は右肩上がりに成長しています。特に、Google検索やGoogleマップ、SNSなどは、多くの消費者が飲食店を探す際に利用する媒体であることから、飲食店が広告を出稿する場として適しています。

ここでは、おもなオンライン広告を紹介します。

リスティング広告

リスティング(検索連動型)広告とは、Googleをはじめとする検索エンジンの検索結果に広告を出稿して集客する方法です。

通常、Webサイトを検索結果の上位に表示させるためには、SEO対策が必要です。しかしSEO対策を施しても、必ずしも検索結果に上位表示されるとは限りません。

一方リスティング広告は、掲載費用を支払うことで検索結果への上位表示が可能になります。設定するキーワードに応じて費用は異なりますが、より的確にターゲット層へアプローチできる点が特徴です。

また、予算や単価を自由に設定して少額から運用できる点や、広告を配信するエリアやターゲットを絞り込める点も、リスティング広告のメリットです。

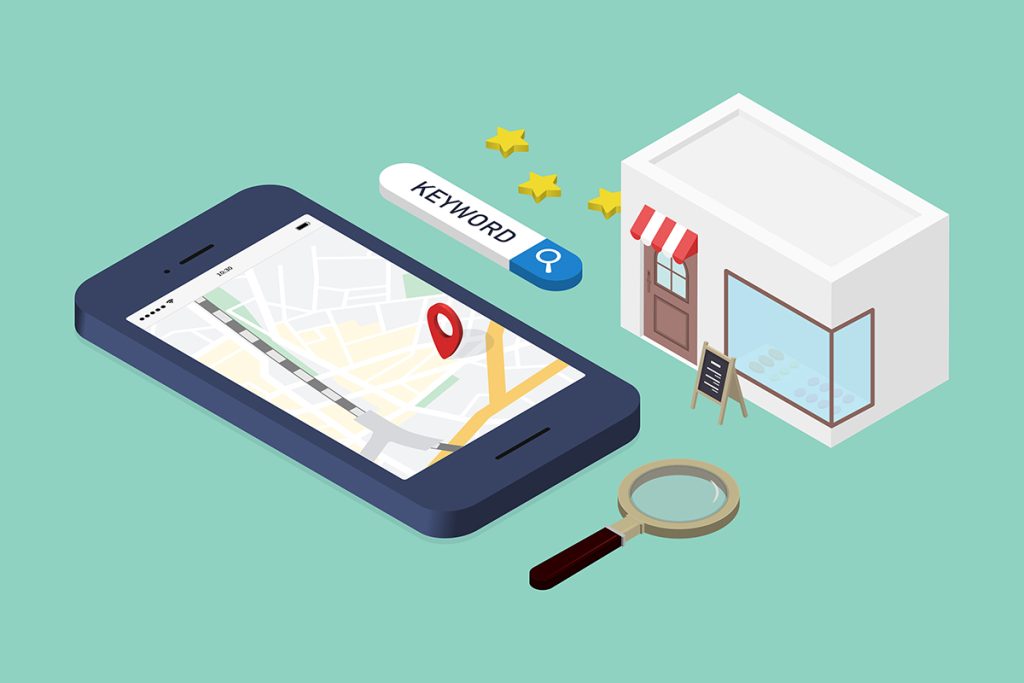

Googleローカル検索広告

Googleのローカル検索とは、ユーザーがGoogle検索やGoogleマップで近隣の店舗などを検索した際に表示される広告です。飲食店を探す際にGoogle検索やGoogleマップを利用する人が増えているため、店舗にとっては重要な集客手段となっています。

このローカル検索結果で上位に表示させるために、検索キーワードに連動した広告の出稿が可能です。地域や店舗からの距離など詳細なターゲティング設定ができるため、来店確率の高いユーザーへ効率的にアプローチできます。

一方、広告に頼らずに自店舗を上位表示させるには、キーワードを選定したり店舗情報を充実させたりする「MEO対策」が欠かせません。

MEO対策を講じるには時間を要しますが、競合店との差別化を図り、持続的な集客力を高めることができます。広告と並行して取り組むことで、より効率的な集客が実現可能となります。

SNS

最近では飲食店をSNSで探す人が増えています。そのため、SNSを有効に活用することも集客には欠かせません。このSNS上にも、広告を出稿できます。

SNSはプラットフォームごとに特徴や利用者層が異なります。以下に、おもなSNSの特徴をまとめました。

| プラットフォーム | 特徴 |

| LINE | 主要SNSのなかで利用者が最も多く、キャンペーンなどの情報を直接伝えられるトークリストやLINE NEWSなどさまざまな配信面に広告配信できる |

| 料理や店舗の雰囲気を視覚的に伝えられる投稿やストーリーズを広告に変更できる | |

| X(旧Twitter) | リアルタイム性や拡散力が高いリポストにより、広告の二次拡散が期待できる |

| 特に30~40代の利用者が多いInstagramと連携した広告出稿ができる | |

| TikTok | 特に10~20代の利用者が多い投稿に馴染みやすく、広告らしさを感じさせない |

ただし、複数のSNSに広告を出稿し、その管理を行なうことは非常に手間がかかります。店舗業務と並行した管理に不安がある場合は、SNS運用代行会社を利用するのも一つの方法です。

電子チラシ

電子チラシとは、紙媒体ではなくデジタル媒体で配信する広告のことです。紙媒体と比較して内容の更新が容易で、迅速に配信できる点が特徴です。

また、アクセス解析ができる点や、在庫を抱える必要がない点など、多くのメリットがあります。

自店舗の公式Webサイト

自店舗の公式Webサイトがあれば、SNSなどを通じて店舗のことを知った人が正確な情報を求めて訪れるようになります。また、インターネット検索で公式Webサイトが上位表示されれば、新たな顧客獲得にもつながります。

ただし上位表示させるには、検索キーワードに応じたコンテンツ作成や、競合サイトの分析を行なう「SEO対策」が必要です。効率的に上位表示を目指すのであれば、専門業者に委託したほうがよいでしょう。

Webメディアへの掲載

飲食店を探す人がよく利用するグルメ情報サイトや地域ポータルサイトなどに掲載してもらうことで、認知度を高められます。

グルメ情報サイトへの登録は、無料であることも少なくありません。まずは使いやすさや顧客の利用状況などを確認してから、メインで利用するサイトを決めるとよいでしょう。

また、地域ポータルサイトへの店舗情報の掲載は、特定の地域の顧客にアピールしたい場合に適しています。自店舗のターゲットが多く閲覧するメディアを選ぶことがポイントです。

メールマガジンの配信

メールマガジンを活用して、既存顧客へキャンペーン情報などを定期的に発信できます。継続的な発信を行なうことで、顧客との信頼関係を築ける点がメリットです。

飲食店が活用できるオフライン広告の種類

オフライン広告は、簡単にいえばインターネットを使用しない広告全般のことです。

オフライン広告には、テレビ広告やラジオ広告、新聞広告など多くの人数にリーチできる「マス広告」と、交通広告や折込広告などターゲット層を絞ってリーチできる「SP広告」が含まれます。

近年、オンライン広告に注目が集まりがちですが、宣伝の目的やターゲット層によってはオフライン広告も高い集客効果を発揮します。

ここからは、おもなオフライン広告を紹介します。

折込広告

折込広告とは、一般的に新聞に折り込まれたチラシを指します。広いエリアに情報を届けられる点がメリットです。特に新聞を購読している人が多い高齢者層へアピールできます。

折込広告を利用して集客力を高めたいのなら、記憶に残りやすくするために定期的に出稿を続けることが大切です。効果が薄い場合は、チラシを折り込む新聞会社を変えてみるとよいでしょう。

看板やのぼり

看板やのぼりは、地域住民や通行人へのアピールとして効果的です。店の雰囲気や特徴を伝える効果や、既存顧客に対して店の最新情報を知らせる役割があります。

大規模な看板は費用がかさみますが、小さなものであれば手作りすると費用を抑えることができます。

フリーペーパー

フリーペーパーは特定の地域やテーマに特化した無料の情報誌で、設置場所や配布先の地域に対して高い集客効果が期待できます。無料のため手に取ってもらいやすく、ほかの広告媒体より掲載料が安価な場合も多いことから、費用対効果が高い点がメリットです。

また、クーポンが付いていることで、読者が長期間保管して見返す可能性が高まります。クーポンを目当てに、飲食店をフリーペーパーで探す人も少なくありません。

ただし、発行周期が決まっているため、最新情報をタイムリーに発信するには不向きです。加えて、多数の飲食店が並んで掲載されることが多いため、デザインに工夫を凝らさないと、読者の目に留まらない恐れがあります。

ポスティング

各家庭にチラシを配布するポスティングは、特定の地域やインターネットを使わない層へのアピールに有効です。また、チラシを自作することで、コストを抑えて宣伝できます。

ポスティングするエリアは、届けたいターゲット層に合わせて選定します。例えば、学生がターゲットなら大学周辺のアパート、富裕層がターゲットなら高級住宅地を選ぶとよいでしょう。

ポスティングは折込広告と同様、定期的に行なうことが重要です。ただし、禁止されている場所には配布しないように注意が必要です。

交通広告

交通広告とは、電車やバス、駅の構内などで掲示される広告です。交通機関を利用する人にアプローチできるため、短期間で広く認知度を向上させたい場合に適しています。

駅の規模や掲示期間によって異なりますが、ポスターは数千円から、看板は数万円から出稿でき、手頃な価格で利用できるのが魅力です。

ダイレクトメール

ダイレクトメールは、ポスティングや郵送を通じて、特定のターゲットに向けて情報を届ける宣伝方法です。

チラシや折込広告といった不特定多数を対象とする媒体とは異なり、試供品やノベルティの同封などを通じて個別にアプローチできる点が魅力です。

飲食店向け広告の事例:オンライン広告

ここからは、オンライン広告を出稿している飲食店の事例を2つ紹介します。

熊本ラーメン 黒亭

まず紹介するのは、LINE広告を活用して集客・販促を行なっている「熊本ラーメン 黒亭」の事例です。

こちらの店舗では、オープンと同時にLINEのビジネス向けアカウント「LINE公式アカウント」を開設したものの、友だち追加数の伸び悩みを課題としていました。そのような状況を打破するため、LINE公式アカウントの友だちを獲得することを目的とした「LINE広告」の出稿を行ないました。

2019年11月から月額2~3万円ほどの予算でLINE広告の運用を行なった結果、約10ヵ月で友だち追加数を7倍にまで増やすことに成功しています。また、広告のクリエイティブを3~5種類用意し、配信効果をもとに月に1・2回更新するなど、クリエイティブにこだわったことにより、店頭で販売している限定商品受注にもつながったそうです。

ちなみに、LINE広告では、友だち追加の促進のほかにも、Webサイトへのアクセスや店舗アプリのインストールの獲得など、幅広い目的の広告を出稿することが可能です。

Skippers'

東京都江東区にある一口サイズのハンバーガー「スライダー」で人気のお店Skippers'は、電子チラシ広告「Shufoo!」を活用し、お店のプロモーションを行なっています。

同社では、以前よりSNSやブログ広告といったオンライン広告に力を入れていましたが、「配信エリアを絞って配信できる」という強みがあったことから、電子チラシ広告の導入を決めました。

電子チラシ広告というと、スーパーやドラッグストアなどが利用しているイメージがあり、導入当初は十分な集客効果が得られるかどうか不安に感じていたそうです。

しかし、「Shufoo!」のタイムライン投稿機能と併用して電子チラシ広告を活用することで、店舗周辺のユーザーに向けた効率的なプロモーション、およびファンの獲得に成功しています。実際に、タイムライン投稿の閲覧数が増えるにつれ、客数が1.5倍、ランチタイムの回転は1回から2回にまで増えたそうです。

飲食店向け広告の事例:オフライン広告

続いて、オフライン広告の出稿を検討している飲食店経営者の方に向けて、参考になる飲食店広告の事例を2つ紹介します。

株式会社ホットパレット

ペッパーランチをはじめとした飲食業を経営する株式会社ホットパレットは、兵庫県神戸市東南区における新店舗のオープン告知として交通広告を出稿しました。

店舗のオープン告知を目的とした短期スパンでの広告出稿ができること、およびポスター1枚から掲載が可能で予算に合わせた広告展開ができることから、数ある交通広告のなかから「駅ポスター広告」の出稿に決めたそうです。

駅ポスター広告は、サービスの拠点となる最寄り駅の改札からホームへ向かう駅利用者の目に留まりやすい箇所に掲載され、駅利用者に向けて店舗オープンの情報を発信することに成功しています。

この事例からは、交通広告は長期スパンだけでなく、短期スパンでの宣伝にも適していることがわかります。また、店舗の最寄り駅に広告を出稿することで、店舗周辺のユーザーに効率良くリーチすることに成功している点も参考にしたいポイントです。

そられ NANADAIME KOUJIYA

千葉県千葉市緑区古市場町に位置する和フレンチ&カフェ そられ NANADAIME KOUJIYAは、ちいき新聞広告の活用により集客および販促に成功しています。

以前は、公式ホームページ以外に何も販促を行なっていなかったことや、新型コロナウイルスの感染拡大により、集客ができず困っていたそうです。そこで、地域密着の媒体「ちいき新聞」への広告掲載を決めたところ、想定以上の反響を得ることができました。

「ちいき新聞」はその地域に根ざしたフリーペーパーで、子どもから高齢層の方まで幅広い読者層を獲得しています。そのこともあり、「ちいき新聞」に広告を掲載するたびに30組以上の新規顧客の予約をゲットできているそうです。

今では、ランチもディナーも予約しないと利用できないほどの人気店にまで成長しています。この事例からは、ちいき新聞への広告掲載は店舗周辺に住む人たちの集客に非常に効果的であることがわかります。

飲食店が広告を活用するポイント

先ほど紹介した飲食店の事例などから学べる広告運用のポイントを7つ解説します。

広告の目的を明確にする

自社に合った広告媒体を選ぶには、まず広告を出す目的を明確にしなければなりません。なぜなら、目的によって適切な広告の種類やアプローチ方法が異なるためです。

例えば、リピート率の向上を目指す場合、次回以降に使用できるクーポンやポイントカードを配布する施策が効果的です。しかし、この施策はすでに店舗を利用したことがある顧客を対象とするため、新規顧客の獲得には向いていません。

「お店の認知度アップを図りたい」「来店数を増やしたい」「新メニューの告知をしたい」など、広告の目的(ゴール)を決めて、その目的を達成できる広告の種類を選定しましょう。

ターゲットにアプローチできる広告を選ぶ

次に、集客したいターゲットにアプローチできるかどうかも、広告選びで非常に大切なポイントです。

例えば、グルメサイト広告一つをとっても、「食べログ」に広告を掲載するのと「ぐるなび」に広告を掲載するのでは、アプローチできる顧客層が異なります。若年層を集客したいお店なら老若男女問わず利用者を獲得している「食べログ」を、40代男性を集客したいお店なら利用者層が合致している「ぐるなび」を選ぶべきでしょう。

広告のムダ打ちを防ぎ、費用対効果を高めるためにも、お店の顧客層に合わせて広告媒体を選ぶことが大切です。

コンセプトやブランドイメージに合った広告を選ぶ

お店のコンセプトやブランドイメージに合った広告を選ぶことも大切なポイントの一つです。

例えば、「ゆっくりとくつろげる空間」をコンセプトにしているなら、お店の落ち着いた雰囲気や立ち寄りやすさをアピールできる広告を選ぶとよいでしょう。

広告とお店のコンセプトやブランドイメージがミスマッチしていると、実際に来店してくれた顧客を惑わせてしまうことがあるため注意が必要です。

効果を測定しやすい広告を選ぶ

広告を出稿したら、効果があったのかなかったのかを測定・分析する必要があります。ただ広告を出すだけでは、費用対効果がわからないうえ、成功または失敗を今後の広告運用に活かすことができないからです。

そのためには、広告の効果を測定しやすい媒体を選ぶことが大切です。オンライン広告は効果を測定しやすい一方で、オフライン広告では効果測定に工夫が求められます。

例えば、上で紹介した「和フレンチ&カフェ そられ NANADAIME KOUJIYA」の事例では、ちいき新聞の広告にクーポンを付けたり、予約時に顧客に「ちいき新聞を見た」などと伝えてもらったりすることで、広告の効果を測定しています。

広告運用は毎回うまくいくとは限らないため、効果を測定しやすい媒体を選び、常に改善を行なえる体制を整えることが大切です。

オンライン広告とオフライン広告を使い分ける

ここまでお伝えしたように、飲食店向け広告は「オンライン広告」と「オフライン広告」の2種類に大別されます。

これら2つは、それぞれメリット・デメリットや強みとするポイントが大きく異なるため、目的やターゲット層に合わせて使い分けたり組み合わせたりすることが効果的です。

例えば、前者は店舗周辺地域のみならず広範囲にリーチできること、後者は店舗周辺の顧客に確実にリーチできることを強みとしています。そのため、顧客が全国各地から訪れる飲食店ならオンライン広告を、地域に根ざした飲食店ならオフライン広告を選ぶと、ムダ打ちを防ぎ、効果的に宣伝することができるでしょう。

このように、オンライン広告とオフライン広告はどちらが一概に優れているということはなく、最適な広告媒体は店舗によって異なります。どちらか一方に限定せず、時と場合に応じて使い分けることが大切です。

クリエイティブにこだわる

オンライン・オフラインの広告媒体を問わず、広告を目にしたユーザーに「このお店を利用してもらいたい」と思ってもらえなければ、集客効果は期待できません。そのためには、お店が伝えたいことを広告のクリエイティブ(デザイン)で魅せることが重要です。

例えば、上で紹介した「熊本ラーメン 黒亭」の事例では、LINE広告のクリエイティブをユーザーの反応に合わせて差し替えることで、成果を出しています。これは、広告のクリエイティブによって、情報の届きやすさが大きく変わるためです。

広告を出稿する際はクリエイティブにこだわり、クリック数が少ない、集客に結び付いていないなど効果が出ていない場合には、クリエイティブをこまめに改善するようにしましょう。

口コミを活用する

第三者による口コミやレビューは信頼性が高く、費用も発生しません。そのため、集客力を高めるには広告の出稿だけでなく、良い口コミを得られるように料理やサービスの質を向上させることも重要です。

また、顧客からの厳しい意見に対して真摯に向き合い、サービスなどを改善していくことも集客力を高めるには欠かせません。積極的に口コミを増やすために、投稿してくれた顧客に割引を提供する施策も効果的です。

MEO対策で店舗の集客UP・売上UPを目指す「集客コボット for MEO」

ディップが運営する「集客コボット for MEO」は、Google検索結果画面、Googleマップに店舗の情報を表示させることで顧客に認知してもらい、スムーズな来店を支援するサービスです。Googleビジネスプロフィールの最適化に加えて、口コミ促進機能も備わっています。

競合店舗の分析をはじめ、ニーズに合わせた検索キーワードの選定、定期的な更新など、MEO対策に必要な運用はすべて専門スタッフが代行するため手間がかかりません。さらに集客のためのノウハウも共有してもらえるため、効果的な運用が可能です。

初期費用0円で導入可能な「集客コボット for MEO」について気になる方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

広告は飲食店経営を成功させるために欠かせないツールであり、有効活用すれば集客力を高めることが可能です。一方で、広告費をかけすぎると経営が圧迫される、依存しすぎてほかの施策に手が回らないなどのデメリットも存在するため、計画的な運用が欠かせません。

広告には、チラシやフリーペーパーなどのオフライン広告と、インターネットを利用したオンライン広告があります。オンライン広告の一環としてGoogleローカル検索広告広告の活用が注目されており、Googleの検索結果やGoogleマップに店舗を上位表示させるMEO対策の重要性が高まっています。

「集客コボット for MEO」なら、初期費用0円で効果的なMEO対策が可能です。飲食店での集客にお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください。